【文化中国行】 陇南民居的古韵之美

来源:中国甘肃网-甘肃日报 时间:2025-04-21

文县玉垒大山深处,巴巴沟隐匿山谷,垒石筑房。

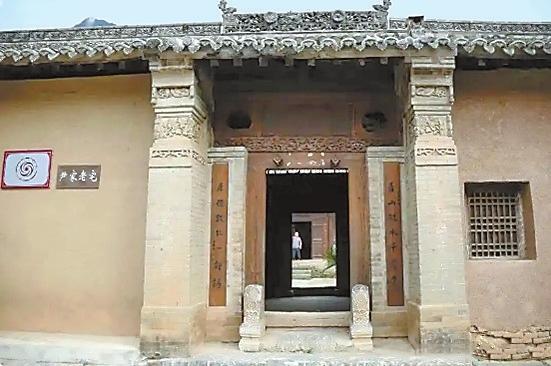

徽县稻坪村的尹家大院。

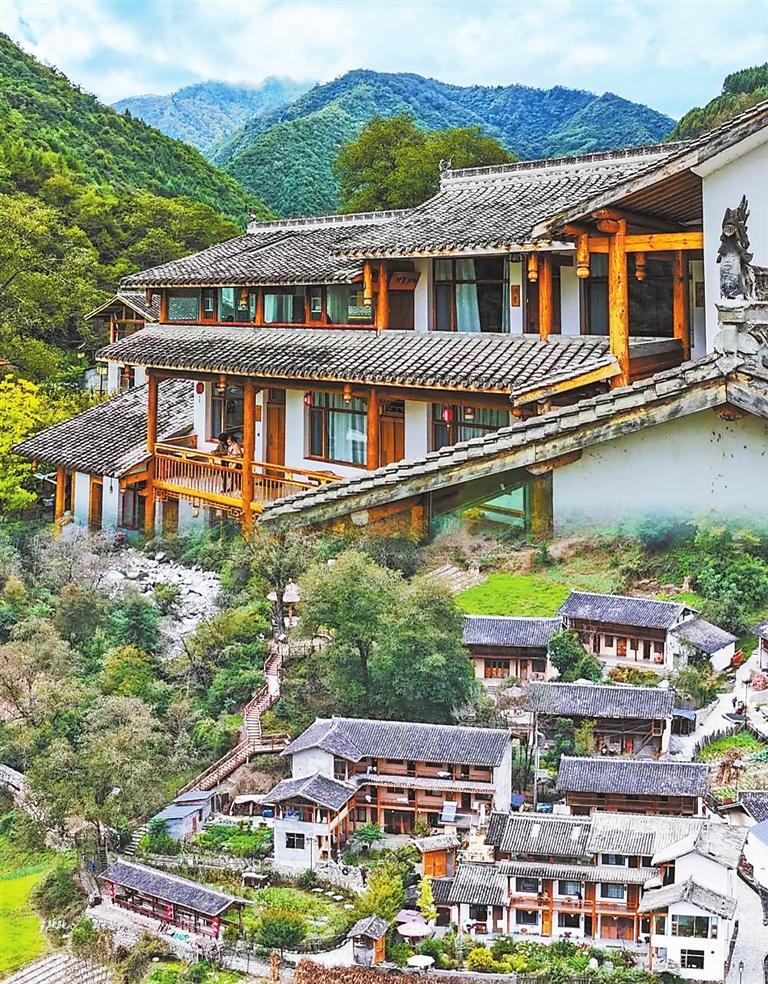

陇南特色民居建筑。

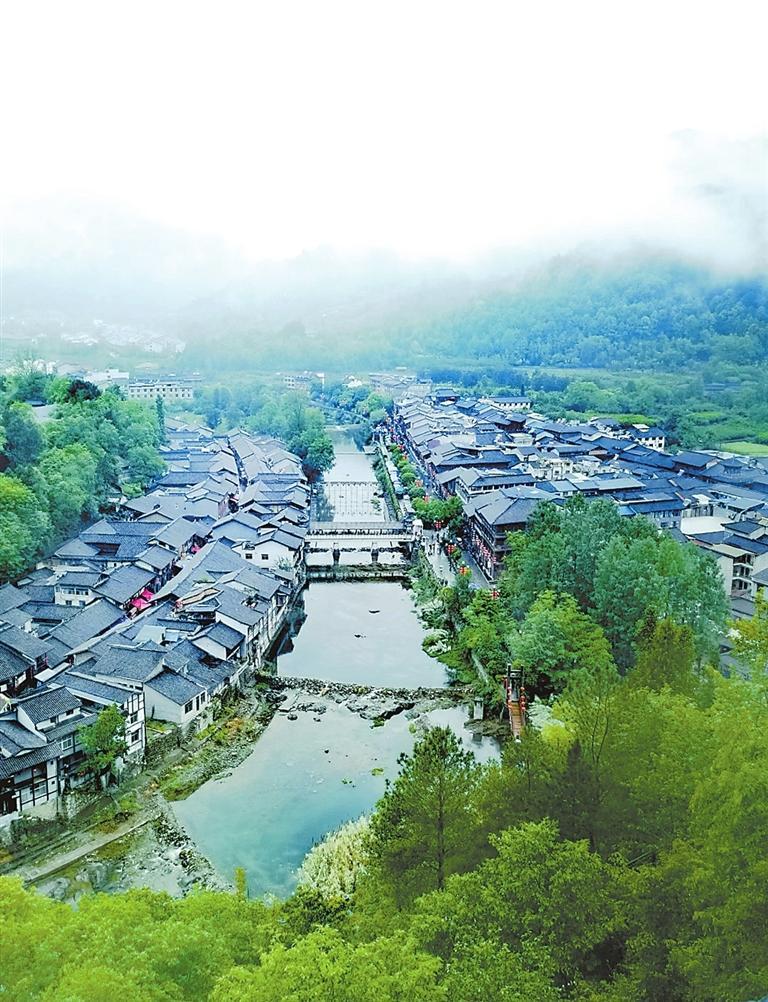

青木川古镇中的民居建筑。(本版图片均为资料图)

陇南武都区琵琶镇张坝村的民居是典型的陇南木架子房原型,四合院建筑结构,多依山而建。从上空俯瞰,张坝村的房屋,形成了一个“寿”字。

刘吉平

【编者按】

甘肃各地有许多有特色的住宅,在不同的地域,形成了不同的居住类型与不同的文化艺术和建筑特色。雕刻精美的门窗、繁复细腻的梁柱装饰、寓意吉祥的图案纹样,每一处都凝聚着匠人们的心血和智慧。许多遗留下来的传统建筑不仅是人们居住的场所,也是人文艺术的传承,让我们在驻足欣赏的同时,能深刻感受到中国历史文化的独特魅力。从本期起,本版策划推出“甘肃古建筑”主题系列栏目,带大家去探寻我们身边的古建筑和民居等,发现其独特的艺术魅力,探寻时代的变迁与文化的传承。

沿着陇南、川西北至川南、滇地南下,既与茶马古道相对应,也与“藏彝走廊”及南方丝绸之路相融合。陇南正处于农牧交错、民族融合的大通道上,文化的“多元融通”与民族的“和合共生”,给予了陇南丰富多彩的民居文化遗存,板屋、碉楼(碉巢)、土屋、瓦屋成层垒状交错分布、相互辉映。

榻板房和木垒民居建筑

体现着别具特色的氐羌文化

地处陕甘川毗邻区域的白龙江、小岷江流域,是草原游牧与旱地农耕文化交汇、并存区域,是“藏羌彝文化走廊”北段的核心区域。沿着这条宽阔的民族融合、文化交汇廊道,即可清晰绘制出古氐羌民族交流、变迁的历史轨迹。

社会学学者费孝通认为我国历史上主要存在三大民族走廊,即“藏彝走廊”“西北走廊”“南岭走廊”。藏羌彝走廊研究专家李星星将其丰富和具体化,提出“二纵三横”走廊构架概念,“二纵”为藏彝走廊和土家—苗瑶走廊,“三横”为壮侗走廊、阿尔泰走廊和古氐羌走廊。甘肃省陇南市正好处于古氐羌走廊和藏彝走廊的交汇点上,这个交汇点是北部农耕区域与西南高原地区民族与文化发生联系的通道和桥梁,民族和合共生与文化多元融通特征十分鲜明。

白龙江流域是古代西戎人的腹地,西戎与秦人的冲突当中,好战的戎人因地制宜,建“板屋”以避战乱之祸,对于秦人“言念君子,温其如玉。在其板屋,乱我心曲”。在“板屋”中辗转反侧、心烦意乱,思念的痛苦不言而喻。《南齐书·氐传》叙述仇池氐的住宅建筑:“氐于上平地立宫室、果园、仓库,无贵贱者皆板屋土墙,所治处名洛谷。”发源于洮河上游的寺洼文化遗迹是氐羌文化的载体,洮河、渭水至白龙江及西汉水上游流域,分布着众多的寺洼文化遗址,这正是氐人迁徙的主要线路。无论氐还是羌,为了自己部落的生存,与戎人、与秦、与汉、与外部落……纷争、鏖战、融合,在这种状态下,民族文化的融合就成为必然。

古氐羌人从河湟沿洮河、渭水、西汉水及白龙江和岷江流域南下,在与周边少数民族的融合中,将北方穴居与南方巢居结合,创造了土墙或石墙为基,木垒为架的“板屋”。《汉书·地理志》载:“天水、陇西,山多林木,民以板为室屋。”最迟至汉代,板屋已在西固、仇池、宕昌、邓至(四川省北部)等地普及。《据鞍录》载:“首阳(今渭源)城内居民仅数百家,盖屋皆以乱石压木片,仅蔽风雨,板屋之故俗也。”这种以木板敷顶的“板屋”俗称为“榻板房”。一层用土夯或石砌做方形封闭墙基,正面以切削方式留门开窗,二层三面环绕木骨泥墙或木板,前面敞开或留门窗,屋顶敷以相错杉板,以石头压之。《南齐书·氐传》载:“氐,无贵贱者,皆板屋土墙。”在我省的迭部、舟曲、宕昌、文县,如今还能够见到零星的“板屋”遗存:底层以石砌或土夯墙体,用于住人和圈畜,上层用篱笆封闭,放置杂物,各层之间独木梯上下相连接,即所谓的“木石兼用之干栏”。

与“榻板房”同源的板屋的还有“木垒”,“木垒”又称“木笼房”“土屋”“洞屋”,即低层的“邛笼”。《北史·宕昌》:宕昌羌“俗皆土著,居有屋宇,其屋牦牛尾及羖羊毛覆之”。“木笼房”以石为墙基,先立柱,再用土坯砌墙或用沙砾土筑墙,柱上架梁,梁上铺木板、藤条或竹子,上面铺茅草或稻草,草上覆盖稀泥,再放细土捶实而成,不漏雨水;部分延伸为二层或三层,房顶可作晒场。依山而建者,后墙壁可直接利用山体的原生沙砾岩作墙。邻里之间共享墙体,上下互为支撑,下一家的屋顶即为上一家的场院,全村房屋不设院墙“四围无障蔽”、集中连片相互连通,有“通迥之屋”之称。“木笼房”整体架构十分宽敞,但窗户窄小,屋内光线昏暗。

许慎《说文解字·说文七下“宀”部》云:“宕,过也,一曰洞屋,从宀;”“宀,交覆深屋也”。“昌,美言也,从日从曰,一曰日光”。“宕昌”即有日光的洞屋。“宕昌”属雍州,为古西戎世居地。商、西周为羌人居地。战国时期,秦国在今宕昌、舟曲一带建羌道。在与夷人的冲突与融合中,宕昌羌人将北方穴居与南方巢居进行有效结合,创造了相互连通防贼防盗、适应高寒潮湿环境的“木垒”。“木垒”和“木笼房”在今宕昌县境内主要集中在沙湾、新寨、官亭、两河口等地。

民居建筑的演变和发展与所处的自然地理空间及其所对应的文化类型密切关联。宕昌县处于海拔2000米以上的高寒阴湿区域,乔木少而草原辽阔,气候干旱寒冷、日照充足、昼夜温差大。墙体宽厚、相互通达、冬暖夏凉、可联防盗贼侵袭的“木垒”群落,便成为当地民众居住的最佳场所。宕昌梓潼文昌庙《大明重建梓潼文昌庙帝君庙纪》载:“……蜂房相聚,千有余家。”从远处看,状如蜂房、层层叠叠、鳞次栉比、错落有致。

从郎木寺、迭部、舟曲,到岷县、宕昌、武都、文县,再到四川广元以及平武、九寨,“榻板房”和“木垒”作为典型的干栏式民居建筑样式,沿白龙江流域一直延伸到川西,这与从西北高原迁徙河谷,由游牧转向农耕的羌人从河湟入蜀的路线是一致的。“木垒”在川西开始与周边民族习惯和建筑样式融通,发展为“邛笼”。《后汉书·南蛮西南夷列传》载:“冉駹夷者……皆依山居止,累石为室,高者至十余丈,为邛笼。”

从白龙江源头到四川,再到云南境内,民居建筑沿着“蜀道”“藏羌彝走廊”“茶马古道”等文化廊道不断延伸与发展,见证着氐羌文化在不同地域的适应与变迁。

商铺瓦屋体现着

秦早期文化与西汉水上游商贸融合

西汉水是流经陇南的一条重要河流,也是一条绵延曲折的历史长河,它是嘉陵江上游的重要支流。在古代,秦人进入西汉水上游以后,多居住于“板屋”,穆王时“戎狄不贡,王乃西征犬戎”,戎人“修习战备……故此数郡,民俗质木,不耻寇盗。”简约朴素而实用的“板屋”也就成为民众最理想、普遍的栖息场所。

但是秦人并非完全沿袭了戎人的板屋建筑样式。从礼县大堡子山秦公大墓遗址、西汉水流域汉代墓葬中出土的瓦当、饮器陶屋等分析,秦汉时期,该地区瓦屋及其院落形制已经十分健全。四角攒尖顶阁楼的双面坡瓦屋模型、单体双面坡民居模型,清晰地显示了那个时期西汉水上游流域宫阙与民居建筑的样式。

隋唐以来,“祁山道”和北茶马古道贯通了南北丝绸之路,便利的交通为南来北往的客商带来了丰厚的利润。秦先祖在西汉水上游牧马,为后来盐官镇骡马市场发展奠定了基础,盐官成为西北骡马交易的商业重镇。窄门面、大进深,中轴线与街道垂直的“骡马店”成为过路的商队、马帮便捷、舒适的居住场所。“骡马店”多为一进四合院,三明两暗堂屋为主人所居,两厢房则为客商和骡马休憩之场所;“马在厩,摧之秣之。君子万年,福禄艾之。乘马在厩,秣之摧之。君子万年,福禄绥之。”厩马槽头乃人丁兴旺、万年安康、福禄相随之象。临街的倒座前庭辟为临街商铺,后室做书房兼储藏室,昭示着商户内儒外商、诚信做人的使命与担当。

宋代儒学推崇天人合一、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻的宇宙观、社会观、道德观,“心安身自安,身安室自宽”的认知理性到实践理性,在西汉水流域民居的空间布局和居住秩序得以充分展现。不论贫富,宅院布局基本统一,布局和功能上讲究尊卑有序和长幼有别。一般人家为一进院落,富贵人家宅院多为两进,人丁兴旺的大户则为三进、四进。各进之间用过厅或垂花门隔开,前后院东西各有厢房,东、西、南、北四个方向的房屋各自独立,互不连接,但四面房屋都有廊道相通。大门一般设在宅院左下角,进入大门后经过门道和小天井,迎门设一影壁,左转九十度,穿过二门(垂花门),才进入正院或序院。一进院落主厅直接与倒座相对,二进院落主厅与过厅或垂花门相对。大门多坐院之东南,厕所置于院之西南角,院内雨水则通过西南“水窗眼”汇流于院外。四合院大门多采用屋宇门形式,门框、门扇坚实厚重,造型简约朴素。采用此种门的实用目的有二:一是倒座后墙坚固高峻,在此开门封闭安全。二是大门形制简朴,藏拙不显豪富。

黄土夯墙体、木板或青砖封前檐、大青石砌台阶、素面雕饰门窗及构件——原生态的材质与色彩。大门门楣上写的“耕读第”“清平居”“乐勤居”,彰显了从古到今人们朴素的文化传承和理想的人生期待。

高墙封闭的院落、主次分明的架构、对称和谐的布局,长幼有序的居住秩序。北方四合院的庄重大气,南方干栏式建筑的婉转柔美被巧妙地结合在一起,更深刻地体现了西汉水上游流域民族民间文化厚重结实、朴素大方的历史品质。

驿站和客栈体现着明清茶马古道遗风

蜀道之祁山道由甘肃天水出发,越过祁山,经盐官、西和、纸坊、成县,在徽县并入陈仓古道。自秦汉始,至民国末年,秦州商人沿祁山古道至徽县县城再转去青泥岭,进而沿嘉陵江南行至陕西略阳然后入川,这是北上陇西、南下四川、西达甘南、东去陕西必经官道。土质肥沃、雨量充沛、物产丰富的徽成盆地,随着商业繁荣和移民涌入,不同地域间的文化在这里碰撞、交流、融合。

文化交流与融通一直伴随着商贸往来默默进行着,在长期的“潜移默化”中,最终形成了相互融合的民居建筑格局,直至清末民初,嘉陵江流域的茶马贸易依然存续,直至20世纪初,北茶马古道沿线商贾云集,驿站、客栈林立。

地处陇南徽县泥阳镇西街的张家大院,被当地人称为“缙绅院”,是典型的晋商贸易文化的重要历史遗存。清道光二年(1822年),山西省徐沟县的货郎张述来至泥阳镇,由于经营有方,百十年间相继开设了“晋升泰、晋升海、晋升茂、晋升公”等商号和会馆。

“缙绅院”分为内宅和外院两部分,外院由南房院门、影壁、内宅、南外墙组成,南房兼作书房或客厅。过厅将院落分为内外两宅,过厅宽敞明亮,为各种活动中招待客人的场所。内宅北房为正房,是祭祀、议事的场所,为院落主体建筑,高大而豁亮,面阔三间,东西两侧耳房,为宅主人居住。院内铺砖墁甬道,连接各处房门。“缙绅院”主体建筑中的砖雕、木雕、脊兽,还有门口的石狮,繁密精美,无不体现了浓厚的晋商文化特色。“缙绅院”砖雕主要荟萃于照壁和一些墙体中;木雕集中于牌坊、东西厢房、戏楼、正厅等建筑的斗拱、雀替、挂落、梁柱、门窗、栏杆之上;石雕则汇集于墙基、壁芯、抱鼓石、栏杆、柱础、香案等处。这些不同类型的吉祥图案,一方面具有装饰功能,一方面蕴含了地域文化内涵,表达了人们对生命价值的关注、对家族兴旺的企盼和对幸福美满生活的向往。

位于徽县嘉陵镇稻坪村的尹家老宅古民居群落,至今约300年历史,清代初期,尹氏兄弟尹守业、尹守魁二人从蜀川移居嘉陵镇稻坪村,自此繁衍生息,经商入仕,耕读传家。尹家宅院共有宅院、客房、祠堂、老爷故居、绣楼、西院六个部分,一进数院,院院相通。木雕匾额是尹家大院的亮点,主体建筑皆有木雕匾额。大门匾额“敦仁厚礼”出自《易经·系辞传》:“安土敦乎仁,故能爱。”这是尹家家族诚恳、厚道、重礼义、物顺其情的古训家风。正对大门南厢房镌刻“善有余庆”,一个家庭的嘉言善行,潜移默化地影响着后代的思想观念。尹家建立宅院之始,便希望将以善立身、择善而教,以学求进的良好家风传承给子孙后代。相对下屋的“三声永绪”,是家中人丁兴旺,耕读传家的祖训。偏房门楣上方“山明水秀”匾额与门厅对联“青山绿水千屏画,厚德敦仁一部诗”相得益彰。老爷故居的“翁归旧家”则体现了耄耋老人“不用问田园,十载归来故旧欢”的恬淡、平常心态。尹家老宅所有匾额周围配饰雕刻彩绘以山楂、牡丹、书卷、芭蕉扇、笛子、卷轴组合的清供图,蕴含着丰富的象征寓意。匾额与雕饰相搭配,赋予了尹氏家族朴实、坚韧、知性的精神特质。

平洛镇中寨村是康县通往西和、礼县、天水、成县及武都的枢纽地带,即北茶马古道线路的交汇之处。雍家是中寨村大家族,在其遗留的“长发其祥”匾额的院落当中,可以窥见其一斑。院落临近公路,两层架构,一明两暗,中间一间带廊檐,廊檐一直通顶,两面耳房突出于廊檐,与金柱齐平,为康县常见的金柱与檐柱合二而一的“锁子房”。最具代表性的是中间一间,廊檐一楼不封顶与二楼通透,雀替、门楣上皆有精美雕饰,宽大的门楣上雕刻“长发其祥”四字,字体厚重大方,匾额四周饰以虬龙纹样和回文纹样。在匾额的外围,左右饰以透雕吉祥纹样,一幅为“一品清廉”:一束枝繁叶茂、次第盛开的荷花插于梅瓶之中,花瓶四周彩带缠绕,近旁摆放的卷轴画让画面具有了浓厚的书卷气息,圣洁、清廉、出淤泥而不染的文人品质跃然于画面之上。

在历史发展的过程当中,从穴居到巢居,民居建筑始终在不断地融合与变迁,但积淀着丰富民族文化内涵的符号语言则被完整地保存和传承下来。寓意丰富的部件雕饰、灵动优雅的架构体系、和谐知礼的庭院空间、“天人合一”的环境观念,陇南民居在不断的变迁与融合中,呈现出丰富的多民族文化和合共生的特征。